麻文化研究者 中山康直氏が語る"麻ことのはなし"

その2. 食と麻

麻の実は大豆の三倍弱のたんぱく質が含有し、なおかつ大豆よりも消化吸収が良く食べやすいということがわかっています。

さらに、リノール酸リノレン酸といった必須脂肪酸やミネラルもバランス良く含有しています。

麻の実を主食にしている中国の巴馬(バーマ)には100歳以上の人が大勢います。130歳前後の人もいました。この地方では麻のことを火麻(かま)と言います。

お年寄りがみんな元気で、裏山の斜面を昇り降りし、農作業もするので日本とは全然違うんのです。

日本もその昔は長寿(=生涯現役)国だったはずです。しかし今は長命(=寝たきり)国になってしまいました。

これはその動画です。

日本は医療費40兆円、これが国家財政を破綻させています。

一人一人が健康になるということは国家財政をサポートする取り組みであると思います。だから食卓に麻の実を取り戻したいと常々思っているのです。

世界的には様々な麻の実食品ができています。

オイル、グラノーラ、ナッツ、アイス、ミルク、プロテイン、とうふ・・・

様々な食品が一年草の麻から出来るということは、麻産業を復活させることは、農家にも還元でき、新たな雇用も産みますので、いい事ずくめではないでしょうか。

麻の栽培で土地も力を回復するし、人間も元気になるし、ほかの生命にとってもすばらしい恩恵になるのです。

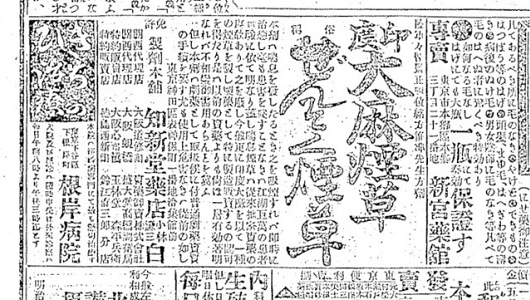

麻の取締が始まる昭和23年以前までは、麻は印度大麻煙草という呼び名で、鎮痛剤やぜんそくの薬として誰でも買えるレベルで薬局で買うことができました。

これは新聞の広告です。

縄文時代の土器や土偶は何のために使っていたのかということについては諸説ありますが、活用法のひとつは菌を培養する容器です。

このような造形、材質、厚みの容器の中にドングリやトチノミや麻の実を入れて、天然の湧き水を入れて、手で回すと常在菌が入りながらあっという間に発酵するのです。

そして、麻の繊維にもたっぷりと有用菌が付着しているので、その麻の繊維で模様を付けこのような造形にすることで菌が凹凸の中に入りこんで定着するのです。

縄文時代にはいたるところに麻が育っていて、縄文人は生活の中に現代人の100倍ぐらいの有用菌を使っていました。そのことは免疫力で1000倍違うことになります。だから縄文時代には永続可能な社会かできていたのです。

放射性物質や食品添加物が容認されているような今の社会を考えると、麻に関する正確な情報を当たり前に共有していかなければならない段階に来ているのではないでしょうか。

麻という生命の気持ちになって考えても、地球に生えて育まれる権利があるはずです。それを誰かの都合で、その種を無くして良いのでしょうか?

私たちには、麻が市民権を得るための当たり前の活動をしていくということも大事なのではないかと思っています。

│その1.伝統と麻│その2.食と麻│その3.エネルギーと麻│